Wim Ouboter kommt – wie sollte es anders sein – per E-Scooter zum Interviewtermin. Unberührt von den Staus in der Zürcher Rushhour, biegt er pünktlich in die Europaallee, ein hochmodernes Neubaugebiet am Hauptbahnhof. Den rechten Fuß lässig ausgestellt, das blaue Jackett flattert im Fahrtwind. Hier kommt ein Pionier der E-Mobility.

Herr Ouboter, Sie haben Ende der neunziger Jahre den ersten Micro Scooter entwickelt: einen klappbaren Roller, der eine neue Art der Massenmobilität ins Rollen brachte. Wie kamen Sie damals auf diese visionäre Idee?

Wim Ouboter: Eigentlich war ich nur zu faul, von meiner Wohnung in Zürich zu meiner liebsten Würstchenbude, dem „Sternen Grill“, zu laufen. Die Entfernung betrug ungefähr einen Kilometer – zu weit, um zu Fuß zu gehen, zu nah, um dafür das Velo aus dem Keller zu holen. So kam mir die Idee, ein handliches und schnell aktivierbares Fortbewegungsmittel für solche Mikrodistanzen zu schaffen.

Und dann haben Sie einen Tretroller Ihrer beiden Söhne zweckentfremdet?

Ouboter: Nein, zunächst hatte ich es mit einem umgebauten alten Kinderfahrrad probiert. Mich faszinierten aber die kleinen, harten Inlineskater-Räder, die so gut wie keinen Rollwiderstand haben. Also probierte ich es mit einem längenverstellbaren Trittbrett. Dabei habe ich gemerkt: Je kürzer der Radstand, desto mehr Freude macht es, damit zu fahren. So kam der Spaßfaktor mit ins Spiel, der beim Thema Mikromobilität eine ganz wichtige Rolle spielt.

Der Spaßfaktor spielt beim Thema Mikromobilität eine ganz wichtige Rolle.

E-Scooter-Pionier und CEO von Micro Mobility Systems

Wim Ouboter steigt wieder auf seinen E-Scooter, um zur nächsten Fotolocation zu fahren. Während sich vor dem Hauptbahnhof die Straßenbahnen und Autos durch zahlreiche Großbaustellen quälen, rollt er zügig über den Veloweg – in der Schweiz sagt man Velo statt Fahrrad – in Richtung Platzspitz, ein Park im Herzen von Zürich. Als ihm ein junger Mann auf einem Roller von Micro Mobility entgegenkommt, vermerkt Ouboter hörbar stolz: „Wieder einer von uns.“

Wim Ouboters Firma Micro Mobility Systems hat für BMW Lifestyle einen E-Scooter entwickelt. Der Micro for BMW E-Scooter ist faltbar und passt somit in jeden Kofferraum. Mit einem Gewicht von nur 9,9 kg lässt er sich leicht tragen und überallhin mitnehmen.

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku hat eine kurze Ladezeit von 2,5 Std. und eine Reichweite von bis zu 12 km. Die Höchstgeschwindigkeit liegt im Sport-Modus bei 20 km/h. Insgesamt gibt es vier Fahrprogramme, die über die BMW E-Scooter App ausgewählt werden können. Die App liefert Informationen wie Ladezustand, Fahrstrecke und verbleibende Reichweite. Außerdem ermöglicht sie das Navigieren mittels Google Maps.

Erhältlich ist der Micro for BMW E-Scooter bei Ihren BMW Händlern und BMW Niederlassungen.

Sie sprachen gerade von der Fahrfreude auf einem Roller. War es dieser Spaßfaktor, der Ihrem Produkt zum Welterfolg verholfen hat?

Ouboter: Ein ganz wichtiger Punkt ist das schnelle Erfolgserlebnis. Denn jeder, der auf einem Bein stehen kann, kann auch Roller fahren und spürt sofort, wie viel Spaß das macht. Hinzu kommt das einfache Handling: Die Roller wogen zweieinhalb Kilo. Man konnte und kann sie einfach tragen, überall mit hinnehmen. Dieses schnelle Hop-on-Hop-off ist gerade in der Stadt enorm praktisch.

Nun sind Roller mit Elektromotor, die sogenannten E-Scooter, auf dem Markt und in den Städten angekommen. Welche neuen Möglichkeiten bietet die Elektrifizierung des Rollers?

Ouboter: Durch den Elektroantrieb werden die Roller zu einem vollwertigen Fahrzeug mit deutlich größeren und vielseitigen Einsatzbereichen. Als wichtigsten sehe ich die sogenannte letzte Meile. Wenn Sie mit dem Auto oder Zug in die Stadt fahren, sind Sie am Parkplatz oder Bahnhof meist noch ein Stück weit von Ihrem eigentlichen Ziel entfernt. Diese Distanz lässt sich perfekt mit einem E-Scooter zurücklegen – speziell wenn er so handlich und leicht ist, dass man ihn im Kofferraum verstauen oder im Zug mitnehmen kann. (➜ Lesen Sie auch: Elektrische Micro Mobility für die letzte Meile)

E-Scooter zum Mieten haben in den USA eine durchschnittliche Lebensdauer von 28 Tagen. Das ist alles andere als nachhaltig.

E-Scooter-Pionier und CEO von Micro Mobility Systems

Nehmen Sie Ihren Elektroroller auch mit in öffentliche Verkehrsmittel wie Straßenbahnen oder Busse?

Ouboter: Gelegentlich. Die Mitnahme von zusammenklappbaren E-Scootern ist in Zürich wie in den meisten anderen Städten kostenlos. Noch viel häufiger aber fahre ich E-Scooter anstelle von Tram oder Bus. Ich düse lieber drei Kilometer auf meinem Elektroroller durch die Stadt, als drei Stationen im überfüllten Bus zu stehen. Und im Gegensatz zum Velo komme ich mit dem E-Scooter, ganz ohne zu schwitzen ins Büro oder zum Außer-Haus-Termin.

Solche Strecken kann man in immer mehr Städten mit E-Scootern von Verleihservices abdecken.

Ouboter: E-Scooter zum Ausleihen sind eine feine Sache zum Beispiel für Touristen, die eine fremde Stadt erkunden möchten. Außerdem bringen Leihscooter viele Menschen auf den Geschmack dieser Art der Fortbewegung, was uns als Hersteller natürlich freut. Allerdings sind E-Scooter zum Mieten keine besonders nachhaltige Form der E-Mobility. In Zürich haben Leihscooter eine durchschnittliche Lebensdauer von 60 Tagen. In den USA werden sie sogar schon nach durchschnittlich 28 Tagen ausgemustert und verschrottet, mitsamt den Akkus. Das ist alles andere als nachhaltig.

Weiter geht es durch die Zürcher Innenstadt. Viele Touristen sind mit Leihscootern unterwegs, aber auch Banker in Anzug und Krawatte. An einer Straßenkreuzung kommt Wim Ouboter mit einer Polizistin ins Gespräch. Sie beklagt sich über zwei achtlos abgestellte Leihscooter: „Die blockieren das halbe Trottoir.“

Woher kommt diese kurze Lebensdauer von Leihscootern im Sharing-Betrieb?

Ouboter: Die Hauptursache ist Vandalismus. In vielen Städten gibt es starke Aversionen gegen Leihscooter. Sie rühren nicht zuletzt daher, dass die Scooter wild in der Stadt herumstehen. Das wiederum ist eine Folge des Free-Floating-Modells, bei dem die Scooter quasi überall ausgeliehen und abgestellt werden können. Das kann so nicht weitergehen. Ich glaube, es wird strengere Gesetze für Free-Floating-Anbieter geben müssen.

Wie sieht also die Zukunft des Leihscooter-Systems aus?

Ouboter: Die Zukunft gehört stationsbasierten Verleihsystemen. Die Schweizerischen Bundesbahnen gehen mit ihren Leihscootern bereits diesen Weg. Am Zürcher Hauptbahnhof zum Beispiel gibt es eine fixe Station, wo man sie ausleiht und wieder zurückgibt. An solchen Stationen könnte man dann auch weitere Fahrzeuge für die Stadt zum Verleih anbieten, etwa E-Bikes oder elektrische Kleinwagen. Der E-Scooter ist ja nur ein Baustein von vielen in der Mikromobilität von morgen. (➜ Lesen Sie auch: Das Glossar der Shared Mobility)

Gehört die urbane Mobilität von morgen also den Leih- und Sharing-Diensten?

Ouboter: Nicht nur. Ein weiterer Grund für die kurze Lebensdauer von Leihscootern ist ja: Viele Nutzer gehen damit nicht gerade pfleglich um, weil sie nicht ihr Eigentum sind. Auch aus Nutzersicht spricht einiges dafür, sich einen eigenen E-Scooter anzuschaffen. So kann ich mir dann ein Modell kaufen, das genau auf meine Ansprüche abgestimmt ist. Als Pendler etwa nehme ich einen besonders leichten und handlichen E-Scooter, den ich überall mit hinnehmen kann.

Aber ist ein eigener E-Scooter nicht sehr teuer?

Ouboter: Einen guten E-Scooter bekommt man ab etwa 800 Euro. Die Stromkosten einer Akku-Ladung liegen im Bereich von weniger als 20 Cent. Der Kilometerpreis beträgt also weniger als einen Cent. Hinzu kommen die Kosten für die in vielen Ländern vorgeschriebene Haftpflichtversicherung von etwa 30 Euro pro Jahr. Das ist in Summe deutlich preiswerter als andere Mobilitätsmodelle.

Sind unsere Städte überhaupt schon bereit für E-Scooter als neue Art der Mikromobilität?

Ouboter: Das Wichtigste sind die baulichen Voraussetzungen. Zürich ist insofern perfekt für E-Scooter geeignet, als wir hier kaum Kopfsteinpflaster, sondern glatte Oberflächen haben. Und wenn sich ein Schlagloch auftut, wird es mit Schweizer Gründlichkeit umgehend ausgebessert (lacht). Baulich sind historische Städte wie Mailand mit ihrem vielen Kopfsteinpflaster im Nachteil.

Und wie sieht es mit der städtischen Infrastruktur für die Mikromobilität aus?

Ouboter: In Zürich haben wir ein sehr dichtes Netz an Velowegen. Diese dürfen – im Gegensatz zu den Gehwegen – von E-Scootern mitbenutzt werden. Das sind gute Voraussetzungen für ein mikromobiles Miteinander. Generell habe ich den Eindruck, dass velofreundliche Städte offener für alternative und zukunftsträchtige Verkehrsmittel sind. Trotzdem nimmt in den allermeisten Städten der Autoverkehr noch viel zu viel Platz ein, auch in Zürich. Hier ist es üblich, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren und alles zuzuparken. Der Autoverkehr geht auf Kosten der Lebensqualität in den Städten. Hier müssen wir umdenken.

Wie wird sich die urbane Mobilität Ihrer Meinung nach verändern?

Ouboter: Ich glaube, in 20 Jahren werden keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr durch die Zürcher Innenstadt fahren. Es wird weniger Raum für große Fahrzeuge geben, sowohl beim Fahren als auch beim Parken. Den Vorrang bekommen kleine, platzsparende Fahrzeuge, sei es mit vier, drei oder zwei Rädern. Den Antrieb übernehmen Elektromotoren und Muskelkraft.

Weniger Abgase, weniger Lärm, dafür mehr Platz: So gibt uns die Mikromobilität Lebensqualität zurück.

E-Scooter-Pionier und CEO von Micro Mobility Systems

Wie könnte so eine mikromobile Stadt der Zukunft konkret aussehen?

Ouboter: Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass die Fahrstreifen für Autos reduziert werden zugunsten von sogenannten Slow-Traffic-Lines. Diese Spuren, auf denen um die 30 km/h schnell gefahren wird, teilen sich Velos mit E-Scootern und weiteren Spielarten der Mikromobilität. Es gibt weniger Abgase, weniger Lärm, dafür mehr Platz. So wird uns die Mikromobilität Lebensqualität zurückgeben.

Wie sieht Ihr persönlicher Verkehrsmix aus? Fahren Sie auch Auto?

Ouboter: Ja, ich habe ein Elektroauto für alltägliche Fahrten und einen ganz konventionellen Verbrenner für den Urlaub. Für die 15-minütige Fahrt von meinem Wohnhaus ins Büro nutze ich meist das E-Bike. Und wenn ich in die Innenstadt möchte, nehme ich den E-Scooter – entweder für die komplette Strecke von etwa 15 Kilometern oder in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wir haben unser Gespräch mit einer Vision begonnen – arbeiten Sie bereits an einem neuen visionären Fahrzeug?

Ouboter: Meine beiden Söhne haben die Federführung beim Microlino, einem elektrischen Kleinfahrzeug für maximal zwei Insassen. Ausgangspunkt bei der Entwicklung war die Frage: Wie viel Auto braucht man wirklich? Im Durchschnitt sitzen in einem Auto 1,2 Personen für eine tägliche Distanz von 35 Kilometern. Unser Fahrzeug sollte genau auf diesen Bedarf zugeschnitten sein – also eher ein Kleinfahrzeug für Alltagsstrecken. Für ein solches Fahrzeug gibt es ja auch historische Vorbilder: die Kabinenroller aus den 1950er-Jahren wie die BMW Isetta. Im Jahr 2020 soll der Microlino auf den Markt kommen, 15.000 sind schon vorbestellt. (➜ Lesen Sie auch: Die große Geschichte der kleinen BMW Isetta)

Nach einer zügigen Fahrt durch die Zürcher Innenstadt ist Wim Ouboter am Bellevueplatz angekommen. Eine Bratwurst am „Sternen Grill“ ist noch immer ein Pflichtstopp für ihn. Anschließend gemütliches Ausrollen am Zürichsee.

Seinen Nachnamen hat Wim Ouboter vom Urgroßvater, der aus den Niederlanden nach Zürich auswanderte. Dort wurde Wim 1960 geboren und arbeitete zunächst als Banker. Ab 1997 tüftelte er an seinem ersten zweirädrigen und zusammenklappbaren Roller. 1998 legte er den Prototyp des dreirädrigen Kickboards auf, den Ouboter mit der Sportmarke K2 vertrieb.

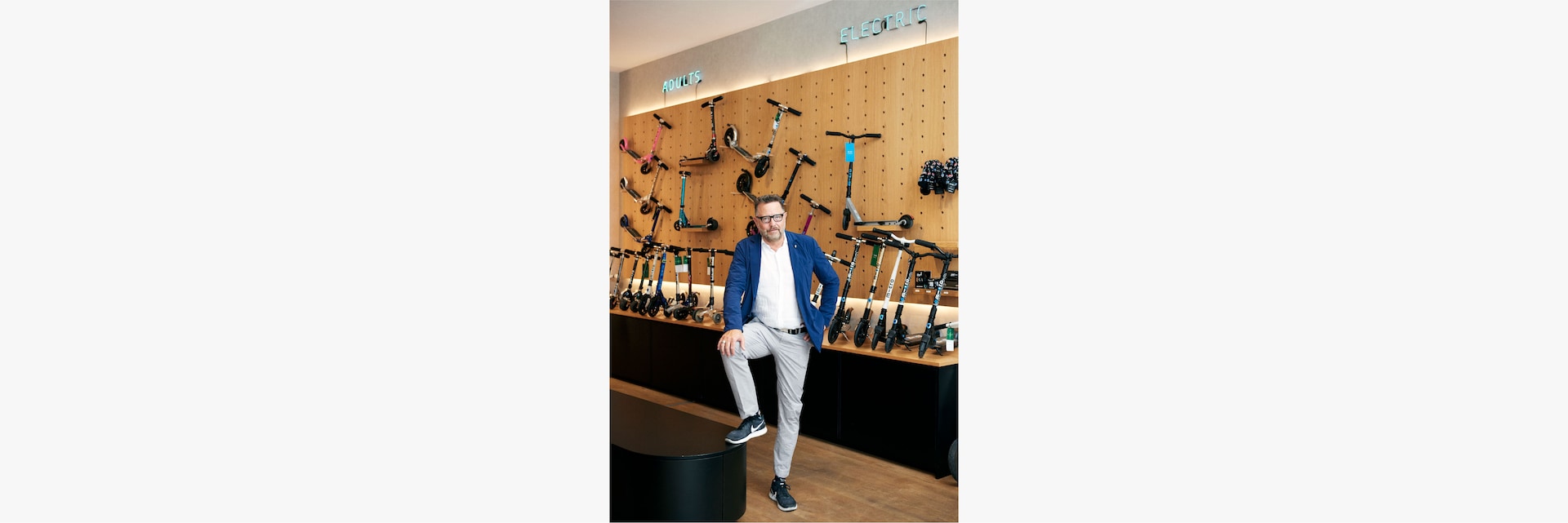

Mit den Einnahmen gründete Wim Ouboter seine eigene Firma Micro Mobility Systems und brachte den zweirädrigen Tretroller auf den Markt. Dieser Micro Scooter verkaufte sich allein im ersten Jahr mehr als 30 Millionen Mal. 2013 ging Micro Mobility Systems mit dem ersten elektrisch angetriebenen Roller an den Start. Heute bietet die Firma mehr als 50 verschiedene Mobilitätsprodukte an, vom Kinderroller über E-Scooter bis hin zum elektrischen Kleinfahrzeug Microlino.

Fotos: Simon Habegger; Autor: Ingo Wilhelm; Videos: Leon Hörtrich